Corps fantômes : de l’expo au spectacle

À la Place des Arts, les fantômes ont déjà commencé à hanter les murs. Bientôt chez Duceppe, des récits racontant la vie des communautés LGBTQ+ montréalaises dans les années 1980 et 1990 trouveront un nouvel écho avec le spectacle Corps fantômes. Ensemble, spectacle et expo proposent au public un double voyage.

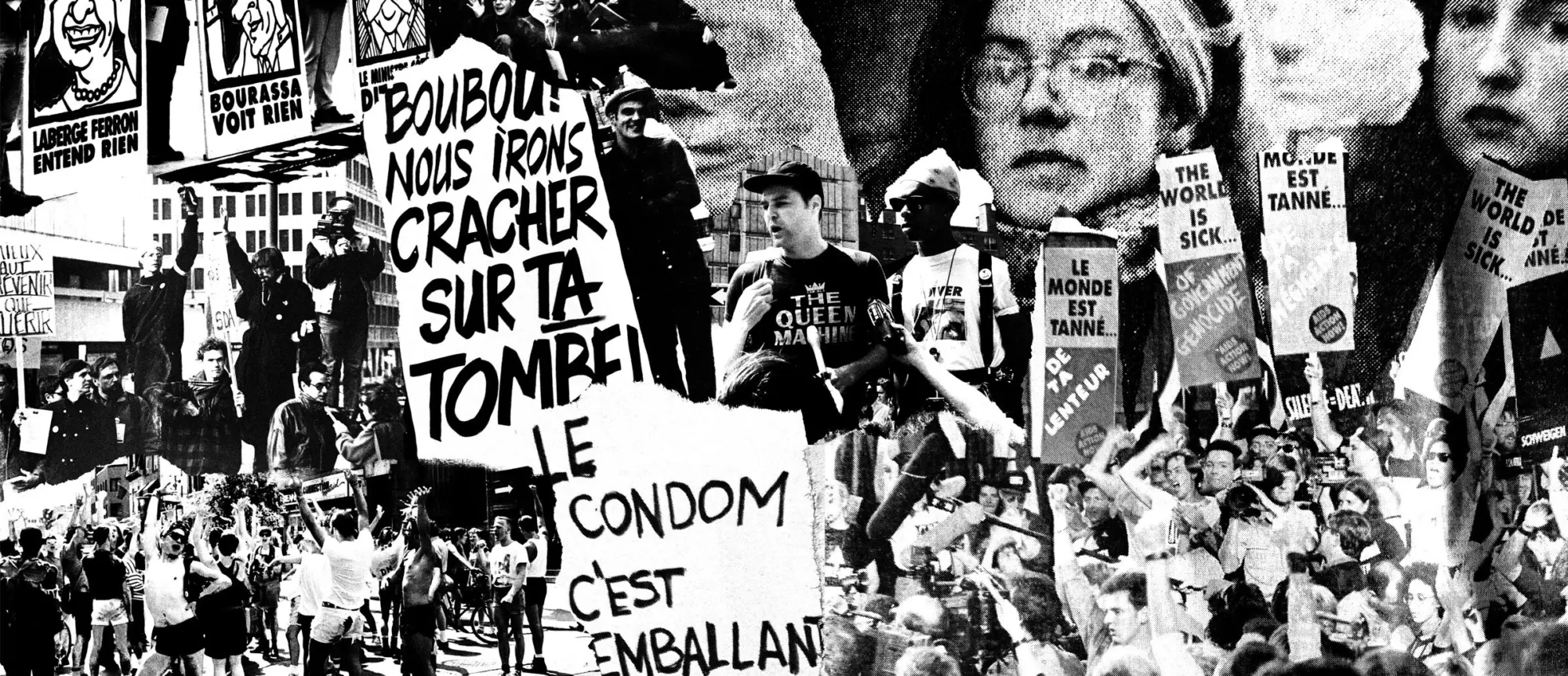

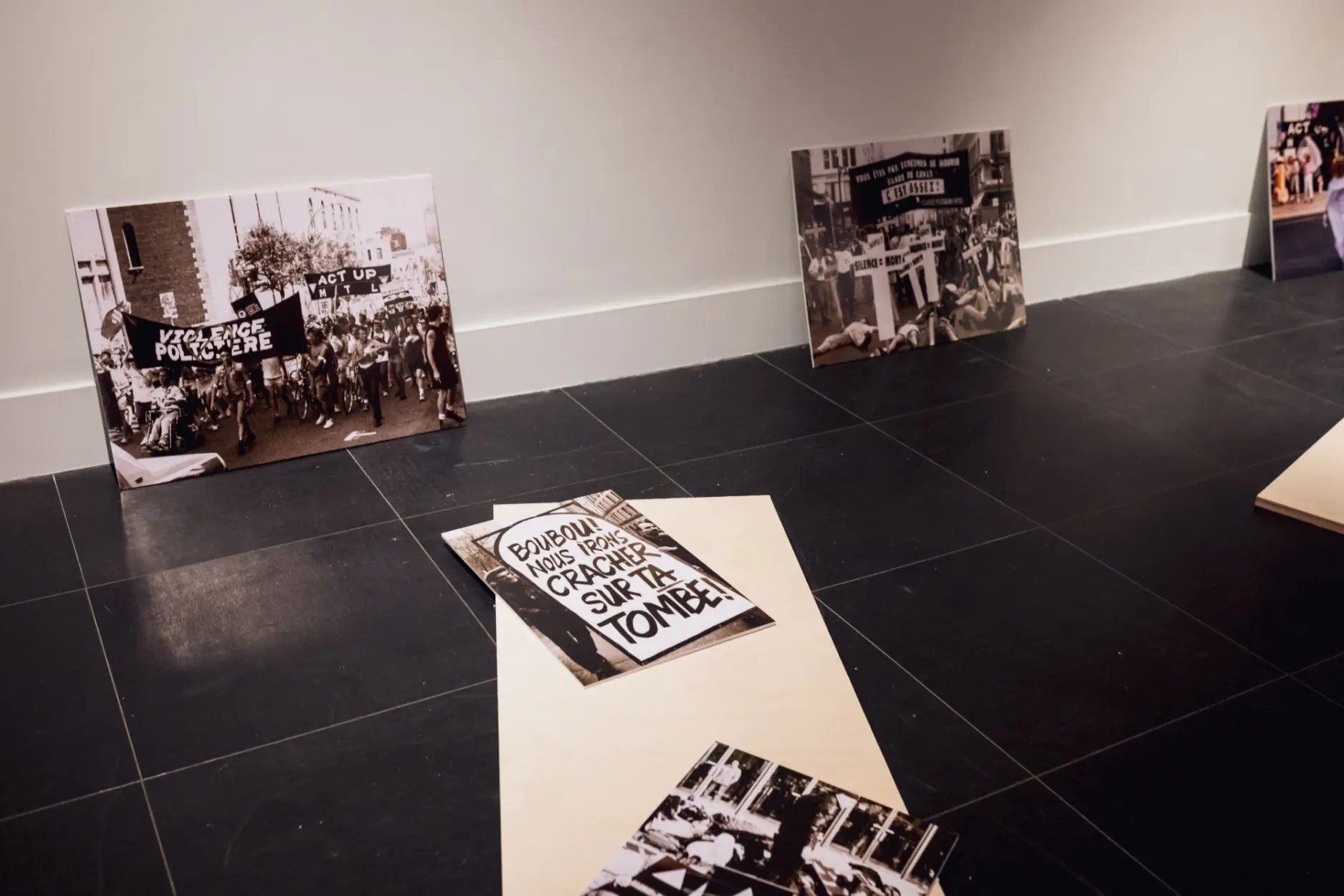

Nous voici d’abord dans la salle d’exposition de la Place des Arts. Affiches, plans, photographies et objets y témoignent de l’importance de l’architecture et de l’urbanisme dans la réponse communautaire à l’épidémie du VIH/sida. On y a découvert en septembre dernier, comment le Village, les bars tout autant que les espaces de soin et de résistance ont été façonnés par et pour une communauté en quête de dignité. Plus tard, à compter du 22 octobre, un deuxième volet se tiendra dans le foyer du Théâtre Jean-Duceppe, explorant le rôle du design et des médias dans la mobilisation LGBTQ+. Ces archives, réunies par l’équipe du professeur Olivier Vallerand (Université de Montréal), éclairent un pan d’histoire encore trop souvent relégué à l’ombre.

Puis, les lumières s’éteignent. Nous sommes en 1990, à Montréal. Des hommes gais tombent sous les coups de la répression policière, du sida, des crimes haineux. Mais c’est aussi l’année d’une résistance nouvelle : die-ins, descentes, mobilisations. C’est là que Corps fantômes, la pièce présentée du 22 octobre au 22 novembre chez Duceppe, inscrit son récit. On y suit Francis, Rachel et Mo, jeunes adultes happés à la fois par la vitesse de l’époque, la peur et l’ivresse et par l’appel de la solidarité. Trente ans plus tard, Marion retrouve les écrits de son père disparu et, grâce à eux, rouvre le livre d’une histoire interrompue.

« Les années 1990, au Québec, ont été un moment de revendications LGBTQ d’une intensité incroyable. Pourtant, cette période est très peu racontée dans notre fiction, alors qu’elle regorge d’histoires qui méritent d’être mises en lumière », explique Maxime Carbonneau, metteur en scène de la pièce.

Le collectif La Messe Basse, réuni autour du metteur en scène et du script-éditeur Dany Boudreault, a fouillé pendant deux ans dans les archives, rencontré militants et survivants, pour bâtir cette fresque. La pièce convoque la mémoire de figures marquantes comme Michael Hendricks, Réjean Thomas, Claudine Metcalfe ou Josée Yvon. Elle convoque aussi des événements charnières : la descente policière du Sex Garage, les die-ins, les meurtres restés impunis. L’histoire documentée devient théâtre, portée par une imposante distribution qui incarne le souffle d’une époque.

« Ce qui m’a beaucoup intéressé, c’est que ces personnes impliquées dans le communautaire n’étaient pas destinées à devenir les porte-voix de la communauté LGBTQ de cette manière spectaculaire ni à marquer autant l’histoire, explique Maxime Carbonneau. Mais c’est précisément ce que les événements et l’éveil typique de cette époque ont fait de leur destin. »

Deux expériences, une même mémoire

Si l’exposition met en lumière les lieux, les images et les objets qui ont façonné la vie LGBTQ+ montréalaise, la pièce fait entendre les voix et la chair des existences qui les ont animés et en ont fait usage. L’une trace des cartes, l’autre restitue des émotions. Ensemble, elles invitent la foule à mesurer combien ces traces sont encore brûlantes aujourd’hui.

« L’exposition agit un peu comme l’antichambre du spectacle. Elle ouvre une porte vers le cœur de la recherche et de la réflexion qui ont nourri notre création, précise Maxime Carbonneau. Même si nos démarches étaient séparées au départ, nos recherches et celles d’Olivier Vallerand et de ses étudiants se sont rejointes. Certaines archives et certains visages que l’on trouve dans l’exposition traversent aussi la pièce. Pour le spectateur, voir les deux, c’est avoir accès à l’arrière-plan de la création, à la fois par les images et par le théâtre. » Pour Maxime Carbonneau, ceux qui vivront à la fois l’exposition et le spectacle auront un accès privilégié à cette époque et à ses luttes : « C’est un regard plus complet, qui permet de comprendre à la fois les lieux, les archives et les voix qui ont façonné cette mémoire. »

Dans les couloirs de la Place des Arts comme sur les planches de Duceppe, les corps absents reprennent ainsi présence. Le spectateur est invité à marcher entre deux espaces, deux formes artistiques, mais un même devoir de mémoire : celui de faire vivre les fantômes.

Vous souhaitez en apprendre plus sur le sujet?

Voici une série d'articles publiée sur le blogue de Duceppe dans le cadre du projet :

Rétrospective 2025 : entre nostalgie et création

Alors que 2025 s’achève, revenons sur les spectacles qui ont marqué l’année à la Place des Arts, à travers les coups de cœur du public et du personnel.

Article

La cheffe habilleuse Silvana Fernández | Place des Artistes

Dans l’ombre des projecteurs, Silvana Fernandez contribue à tisser la magie du spectacle Janette et toutes les productions du Théâtre Duceppe.

Vidéo Coulisses Création

FTA : 4 suggestions pour bousculer votre routine de spectateur·trice

La saison des festivals est lancée par le FTA - Festival TransAmériques. Du 22 mai au 5 juin, sa 19eédition promet des propositions toujours plus originales et hors des sentiers battus. Voici quatre idées qui sauront plaire aux spectateurs intrépides!

Article Recommandations Festival

Vox pop: pourquoi a-t-on encore besoin d'une Janette?

Vidéo Entrevues Spectacle

Janette Bertrand : 100 ans de luttes pour un Québec plus ouvert

Figure emblématique du paysage culturel et médiatique québécois, Janette Bertrand soufflera 100 bougies le 25 mars prochain. La Place des Arts accueille un programme d’activités mettant en lumière les faits saillants de sa vie.

Article Portraits Événement